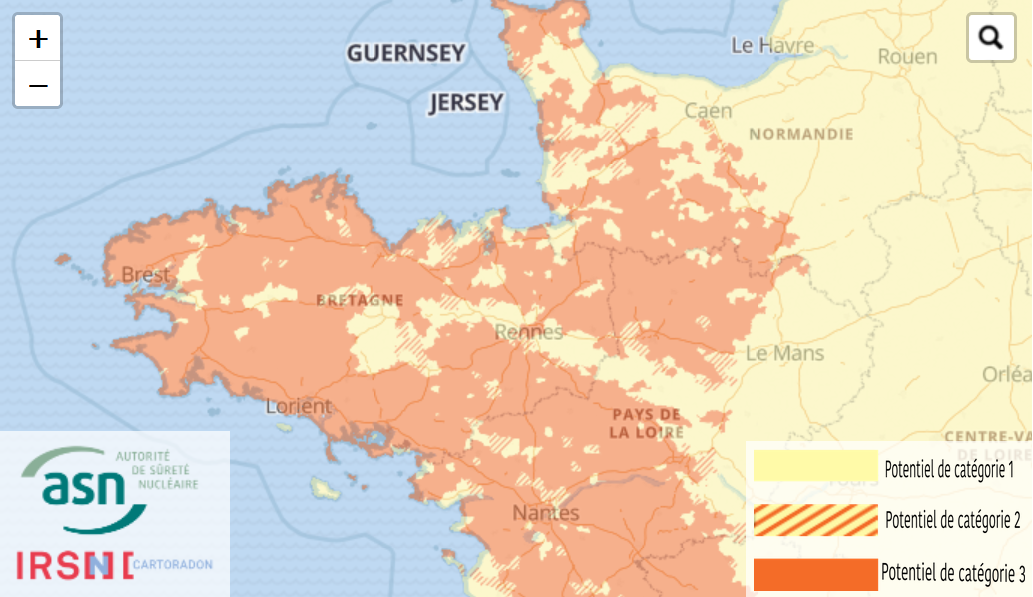

Tout sur ce gaz, deuxième cause de cancer du poumon en Bretagne en cinq points.

Le radon est un gaz radioactif inodore et incolore. Découvert en 1900, il est considéré comme cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 1987. Issu de la désintégration naturelle de l’uranium présent dans les sols et les roches, ce gaz est présent depuis des millénaires dans les sols granitiques, comme à Lannion, et les roches volcaniques. S’il se dissipe rapidement au grand air, sa concentration dans les espaces confinés est plus importante et une exposition prolongée peut devenir dangereuse.

Un gaz qui tue

En France, le radon représente la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Il tue 3 000 personnes et en touche 4 000 supplémentaires chaque année. Cela représente 10 % des décès de cancer du poumon selon les chiffres de Santé publique France. Avec 200 décès en Bretagne, c’est 20 % des cancers du poumon qui y sont dus. Des études scientifiques ont été menées pour savoir s’il pourrait également être à l’origine de leucémies et de cancers de l’estomac, notamment en cas de consommation d’eau chargée en radon. Aucun résultat n’est cependant parvenu à prouver ce lien et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que l’inhalation du gaz pourrait irradier d’autres organes mais à des niveaux « beaucoup plus bas que dans le cas des poumons. »

Quelles unités de mesure ?

Il existe deux unités de mesure du radon distinctes qui s’appliquent également aux autres rayons ionisants et sources de radioactivité. La première est le Becquerel, souvent exprimé par mètre cube (Bq/m3), qui permet de mesurer l’activité de la source et la concentration du radon dans les habitations. La deuxième est le (milli)Sievert par an (mSv/an) qui correspond à l’impact du radon sur une personne au cours d’une année.

Une norme française faible

Bien que l’OMS recommande une exposition raisonnée à une concentration en radon de 100 Bq/m3 depuis 2009, la France a fixé sa limite d’exposition « au-dessus duquel il est jugé inapproprié d’exposer des personnes » à 300 Bq/m3. Cette limite a d’ailleurs été abaissée, puisqu’avant un décret en 2018, elle était de 400 Bq/m3. L’absence de consensus international sur une concentration limite favorise la mise en place de mesures de prévention au détriment de mesures législatives contraignantes.

Que dit la loi?

Crèches, écoles, hôpitaux : Lannion étant classé en zone 3, la plus haute possible, le Code de la santé publique stipule que ces établissements doivent mesurer leur concentration en radon, au moins tous les dix ans. Si la limite de référence est dépassée, “des travaux modifiant significativement la ventilation ou l’étanchéité du bâtiment” doivent être effectués. Les résultats doivent aussi être affichés dans ces bâtiments publics.

Les travailleurs : le Code du travail place la valeur limite d’exposition professionnelle, à 20 mSv/an. Pour les travailleurs de moins de 18 ans, cette règle est abaissée à 6 mSv/an. Des “zones radon” doivent également être mises en place quand cette dose est détectée. Un panneau signalisant la présence de radon doit alors être installé. L’employeur doit également désigner un salarié ou un organisme compétent en radioprotection pour le conseiller sur les mesures à prendre.

Les futurs acquéreurs et locataires : depuis 2016, un droit d’information est apporté par le notaire ou l’agent immobilier avant la signature d’un contrat du fait d’un classement en zone 3. Une indication qui ne prend qu’une ligne dans l’état des risques miniers et technologiques sur le contrat. Aucune mesure du radon n’est par ailleurs obligatoire dans les logements.