Bretagne : Qu’est-ce que le radon?

La Bretagne est majoritairement classée en zone 3 sur la carte de la potentielle présence de radon ©ASN et IRSN Tout sur ce gaz, deuxième cause de cancer du poumon en Bretagne en cinq points. Le radon est un gaz radioactif inodore et incolore. Découvert en 1900, il est considéré comme cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 1987. Issu de la désintégration naturelle de l’uranium présent dans les sols et les roches, ce gaz est présent depuis des millénaires dans les sols granitiques, comme à Lannion, et les roches volcaniques. S’il se dissipe rapidement au grand air, sa concentration dans les espaces confinés est plus importante et une exposition prolongée peut devenir dangereuse. Un gaz qui tue En France, le radon représente la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Il tue 3 000 personnes et en touche 4 000 supplémentaires chaque année. Cela représente 10 % des décès de cancer du poumon selon les chiffres de Santé publique France. Avec 200 décès en Bretagne, c’est 20 % des cancers du poumon qui y sont dus. Des études scientifiques ont été menées pour savoir s’il pourrait également être à l’origine de leucémies et de cancers de l’estomac, notamment en cas de consommation d’eau chargée en radon. Aucun résultat n’est cependant parvenu à prouver ce lien et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que l’inhalation du gaz pourrait irradier d’autres organes mais à des niveaux « beaucoup plus bas que dans le cas des poumons. » Quelles unités de mesure ? Il existe deux unités de mesure du radon distinctes qui s’appliquent également aux autres rayons ionisants et sources de radioactivité. La première est le Becquerel, souvent exprimé par mètre cube (Bq/m3), qui permet de mesurer l’activité de la source et la concentration du radon dans les habitations. La deuxième est le (milli)Sievert par an (mSv/an) qui correspond à l’impact du radon sur une personne au cours d’une année. Une norme française faible Bien que l’OMS recommande une exposition raisonnée à une concentration en radon de 100 Bq/m3 depuis 2009, la France a fixé sa limite d’exposition « au-dessus duquel il est jugé inapproprié d’exposer des personnes » à 300 Bq/m3. Cette limite a d’ailleurs été abaissée, puisqu’avant un décret en 2018, elle était de 400 Bq/m3. L’absence de consensus international sur une concentration limite favorise la mise en place de mesures de prévention au détriment de mesures législatives contraignantes. Que dit la loi? Crèches, écoles, hôpitaux : Lannion étant classé en zone 3, la plus haute possible, le Code de la santé publique stipule que ces établissements doivent mesurer leur concentration en radon, au moins tous les dix ans. Si la limite de référence est dépassée, “des travaux modifiant significativement la ventilation ou l’étanchéité du bâtiment” doivent être effectués. Les résultats doivent aussi être affichés dans ces bâtiments publics. Les travailleurs : le Code du travail place la valeur limite d’exposition professionnelle, à 20 mSv/an. Pour les travailleurs de moins de 18 ans, cette règle est abaissée à 6 mSv/an. Des “zones radon” doivent également être mises en place quand cette dose est détectée. Un panneau signalisant la présence de radon doit alors être installé. L’employeur doit également désigner un salarié ou un organisme compétent en radioprotection pour le conseiller sur les mesures à prendre. Les futurs acquéreurs et locataires : depuis 2016, un droit d’information est apporté par le notaire ou l’agent immobilier avant la signature d’un contrat du fait d’un classement en zone 3. Une indication qui ne prend qu’une ligne dans l’état des risques miniers et technologiques sur le contrat. Aucune mesure du radon n’est par ailleurs obligatoire dans les logements.

Bretagne : Radon, deuxième cause de cancer du poumon

Le radon est la première cause de cancer non évitable ©Kevin B Le radon tue 200 personnes par an en Bretagne. Pourtant, la population ignore l’omniprésence de ce gaz dans la région. Le radon est le risque environnemental pour la santé le plus méconnu des Bretons, selon le baromètre Santé-Environnement 2020 de l’Agence régionale de santé (ARS). 40% des sondés assurent n’en avoir jamais entendu parler alors que 82% de la population réside en zone « à potentiel radon significatif » dans la région. Le radon est la première cause de cancer du poumon non évitable : 200 décès en Bretagne, 3 000 en France par an. Un fatalisme palpable parmi les personnes sensibilisées au sujet : « Cette radioactivité est naturelle, si personne n’en parle, le phénomène ne doit pas être important » ou encore « la présence de ce gaz existe depuis des millénaires ». Mention obligatoire dans l’immobilier Autant d’arguments qui perdurent dans les discours. Nous l’avons d’ailleurs constaté chez l’ensemble des notaires et agents immobiliers que nous avons contactés. Chargés de mentionner la présence accrue de radon dans les sols bretons au moment de l’achat ou la construction d’un bien, certains estiment « qu’on ne pourrait plus vivre en Bretagne » si l’on prenait en compte ce risque. Un gaz dans l’angle mort S’il n’existe aucun moyen de ne pas du tout y être exposé, il existe bien des solutions pour limiter son exposition et, de fait, son risque de développer un cancer du poumon. Cependant, un tiers de la population n’a aucune idée de comment la réduire, selon un sondage de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. À l’échelle de la Bretagne, l’ARS estime que le risque est toujours aussi méconnu des habitants en 2020 que six auparavant. Une sensibilisation prioritaire Ce constat montre la relative inefficacité des campagnes de prévention mises en place. Face à cela, l’Autorité de sûreté nucléaire a fait de la sensibilisation du grand public une mesure-phare de son plan d’action national dédié au radon pour la période 2020-2024. Au-delà de l’échelle individuelle, des solutions plus globales existent. Pour l’ARS, il s’agit de mieux former les professionnels du bâtiment afin de réaliser des aménagements plus efficaces pour garder le radon dans les sols.

« J’ai 19 ans, j’ai avorté à l’hôpital de Lannion »

Lucie* ne se sentait pas prête à avoir un enfant. ©Elisa Boyer 8 mars 2024. Après près d’un an de discussion, la loi de 1975 garantissant la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) est officiellement inscrite dans la Constitution. À Lannion, près de 190 femmes y ont recours chaque année. Lucie* est l’une d’entre elles. Aujourd’hui, elle raconte son histoire. « Pour moi, c’était un soulagement d’avorter. Je pense qu’à cause de la société, il y a beaucoup de femmes qui se sentent obligées d’interrompre ou de continuer leur grossesse. Selon moi, il faut être en accord avec sa décision. Après, ce que pensent les autres, on s’en fiche. » Lucie* a 19 ans. Elle a avorté à l’hôpital de Lannion le 12 février dernier. Trois semaines plus tard, le Parlement se prononce en faveur de l’inscription dans la Constitution de la liberté des femmes de recourir à l’avortement. Un évènement historique qui vise, dans un contexte politique fragile, à sanctuariser cette liberté, récemment remise en cause dans certains pays, comme aux États-Unis, et toujours interdite ou fortement restreinte dans d’autres. Comme 234 253 françaises en 2022, Lucie a pu bénéficier de cette liberté. La jeune femme prend facilement sa décision. « Pour moi, c’était une évidence que j’allais avorter. Déjà, je suis trop jeune et en plus, je ne suis pas prête. » Étudiante dans le Finistère. C’est loin de sa famille et de ses amis qu’elle découvre qu’elle est enceinte. Lucie a déjà fait plusieurs recherches sur l’avortement, elle en a déjà parlé à ses proches. Elle sait qu’ils la soutiendront. « J’ai d’abord appelé mon copain, puis ma famille et mes amis. » Un suivi inégal dans les Côtes-d’Armor De retour à Lannion pour le week-end, elle prend rendez-vous à l’hôpital. Elle obtient une place pour un entretien le jeudi qui suit. Elle y rencontre une sage-femme qui l’accompagnera du début à la fin. Après des questions personnelles sur son moyen de contraception ou encore ses antécédents médicaux, elle passe un examen médical et une échographie. Lors de cet entretien, on lui apprend qu’elle est enceinte de huit semaines. Pour Lucie, c’est une bonne nouvelle. Elle a encore le choix entre l’IVG médicamenteuse ou instrumentale. « L’avortement par médicament amène plus de complication, mais c’est plus simple et ça dure moins longtemps, une demi-journée maximum. » La prise du médicament déclenchera une fausse couche. Normalement, une semaine est laissée aux patientes pour réfléchir à leur décision. Celle de Lucie est déjà prise. À ce sujet, la jeune femme tient à préciser : « À aucun moment, je ne me suis sentie jugée par le personnel médical ». La date de l’avortement est fixé à seulement quatre jours après l’entretien. Cette prise en charge rapide n’est pas la même partout sur le territoire. À seulement 70 km de Lannion, le Planning familial de Saint-Brieuc dénonce un accès à l’avortement de plus en plus compliqué dans les zones rurales des Côtes-d’Armor. En effet, seuls trois soignants libéraux pratiqueraient l’IVG en dehors des hôpitaux de Saint-Brieuc, Lannion, Dinan et Guingamp. Or un nombre plus important de praticiens libéraux pratiquant l’IVG médicamenteuse permettrait de désengorger les établissements de santé surchargés par les demandes. “C’était très douloureux” Pour Lucie, il était important de ne pas être seule durant la matinée de son avortement. « Tu es dans une chambre d’hôpital, on t’installe et on te donne deux médicaments et un antidouleur », raconte la jeune femme. « Un proche peut venir et rester avec toi. Personnellement, j’ai demandé à mon copain. Toute seule, ça doit être compliqué parce que ça fait vraiment mal. » Quelques jours après, la douleur cloue toujours Lucie au lit. Elle saigne abondamment. « Je savais que c’était possible d’avoir des complications. Je suis retournée à l’hôpital. Ce n’était rien de grave, mais c’était très douloureux. » Un mois plus tard, Lucie conclut : « Pour moi, ça a été plus compliqué physiquement que psychologiquement. Je n’ai jamais culpabilisé ».

Lannion : À l’Ehpad, les repas rythment les journées

Chaque résident peut choisir son repas à la carte, comme dans un restaurant. ©Chara Phillipe Les couverts s’entrechoquent, les assiettes s’empilent. À l’Ehpad Saint-Anne, l’heure du déjeuner approche. Tous les jours, environ 260 repas sont servis aux résidents. Un moment qu’ils attendent toujours avec impatience. Dans la grande salle à manger, les rayons de soleil traversent les vitres et viennent réchauffer les tables. Une soignante fait des allers-retours, une autre pousse un chariot rempli de salades en tout genre. Il est 11h45, et les cuisiniers se préparent à servir le repas du midi. Divisé en plusieurs parties, l’espace restauration accueille les personnes dépendantes et autonomes tout au long de la journée. Matin, midi et soir, les résidents rejoignent leur place attitrée. Pour les plus gourmands, un goûter est aussi préparé, histoire de ne pas perdre les bonnes vieilles habitudes ! L’occasion de partager ses souvenirs « Le repas est le moment que les résidents attendent le plus dans la journée », affirme Dominique Dugay, responsable restauration et hôtellerie de l’Ehpad. « Puisqu’il y en a quatre par jour, cela rythme leurs journées ». À la résidence, chaque repas est un moment d’échange et de rassemblement. L’occasion de partager ses souvenirs avec ses voisins de table. Dans certains groupes, on chahute et on débat sur la personne qui a eu la carrière professionnelle la plus impressionnante. Dans d’autres, on se tait et on déguste en silence. Jocelyne mange aux côtés de sa meilleure amie, Charlotte. Colliers autour du cou, maquillage et bracelets aux poignets, les deux copines se remémorent leurs voyages passés. « C’est vrai que j’ai fait le tour du monde ! », commence l’une en admirant ses bagues. « Burkina Faso, les Antilles, l’Amérique du Sud… j’aime le soleil et quand il fait chaud ! » « Moi, je préfère être à l’ombre », renchérit son acolyte. « Quand j’étais jeune, je suis allée en Roumanie. On avait été bien reçu, mais les gens avaient l’air triste », se rappelle la vieille femme, perdue dans ses pensées. Verre de vin, jus ou eau, chacun garde ses petites habitudes ! ©Chara Phillipe Sur la table à côté, Michel raconte fièrement son passé d’instituteur. « J’étais professeur à l’IUT de Lannion. J’étudiais les sciences, le génie mécanique. Mais je ne me souviens plus trop de tout ça maintenant », avoue le vieil homme en souriant. Si certains résidents sont comme lui Bretons d’origine, d’autres viennent d’un peu plus loin. « Je ne reçois pas beaucoup de visites, ma famille habite loin », témoigne Jocelyne. « C’est toujours agréable lorsque je vois du monde. Cela me permet de discuter un peu. » Au milieu d’un quotidien pas toujours très joyeux, les petits moments comme les repas font du bien au moral des résidents, et égayent leurs journées. Jocelyne : « Nous avons de bons cuisiniers qui se donnent du mal » ©Chara Phillipe

Lannion : Santé mentale des jeunes, les psychologues analysent

De plus en plus de collégiens et de lycéens font appel à un psychologue ©Cottonbro studio Depuis le confinement, la santé mentale des jeunes se dégrade en France. À Lannion, c’est une tendance qui se confirme. Des psychologues nous expliquent ce déclin. « J’ai été surprise du nombre d’appels de la part de lycéens et collégiens pour de l’anxiété. » Marion Guilloux, psychologue à Lannion, vient d’ouvrir son cabinet de psychologie en janvier. Elle a vu un nombre de démarches important dans la ville pour des jeunes souffrant d’angoisses et de stress. Un mal-être qui peut se traduire par « des troubles du sommeil, des performances scolaires en baisse, ou encore des maux de ventre avant d’aller en cours ». Une tendance qui s’est développée avec le confinement. Pascale Le Bourse, psychologue également à Lannion, explique : « L’enfermement est quelque chose qui peut être impossible à gérer pour certaines personnes, le fait d’être contraint dans l’espace et dans ses mouvements. » À la suite du confinement, certains ont pu reprendre une vie normale. Mais d’autres ont vu leurs angoisses s’empirer. « Le confinement a pu causer des difficultés relationnelles, certains ne peuvent plus aller très loin de chez eux malgré le déconfinement. Ils ne savent plus ce qu’ils veulent », témoigne la psychologue. « L’estime et la confiance de soi vont se détériorer » Pour certains jeunes, il est difficile de faire la démarche d’aller voir un professionnel. « Ils ont peur de demander de l’aide, et pensent qu’ils vont se débrouiller tout seul », analyse Pascale Le Bourse. Mais sur le long terme, la dégradation de la santé mentale des adolescents peut devenir un problème. « L’estime et la confiance en soi vont se détériorer, ce qui peut pousser au désengagement social, et à l’isolement. Certains tombent même dans des addictions, par exemple les jeux vidéos ou les produits psychotropes [café, alcool, cocaïne, tabac ou cannabis], afin de fuir la réalité », explique Marion Guilloux. Pascale Le Bourse conclut : « Les jeunes sont anxieux car ils ont peur pour l’avenir, qui est voué à la destruction. Ça les empêche de se projeter dans leur profession ou leur famille. Le confinement est venu comme une météorite, et ça a tout amplifié. »

Que pensent les Lannionnais du projet de loi fin de vie ?

Emmanuel Macron a présenté un projet de loi sur la fin de vie, le 11 mars 2024. Pour éviter les dérives, des conditions très strictes encadrent ce dispositif « d’aide à mourir ». Les patients majeurs « capables d’un discernement plein et entier » atteints d’une « maladie incurable » qui engage leur « pronostic vital à court ou moyen terme » pourront « être aidés afin de mourir ». Corinne ©Jade Lelieur Olivier et Erwan ©Jade Lelieur Pierre ©Jade Lelieur Marie-Lou ©Jade Lelieur Nous sommes allés à la rencontre des Lannionnais pour connaître leur avis sur ce projet de loi. La majorité y est plutôt favorable. C’est le cas de Corinne, ancienne infirmière à la retraite depuis un an. « Chacun doit pouvoir choisir de lutter ou non. » Marie, tirant son chariot rouge, affirme : « Pour avoir vu des proches souffrir, je voudrais que chacun puisse partir le plus dignement possible. » D’autres redoutent de potentiels abus. C’est le cas d’Olivier et Erwan. Ils discutent du sujet sur le chantier de la place du Marchallac’h. « C’est une bonne chose, mais il faut que ce soit bien arbitré pour qu’il n’y ait pas de dérive. » Une instance de contrôle et d’évaluation placée sous la tutelle du ministère de la Santé est prévue. À 87 ans, Pierre a laissé un mot à ses enfants si quelque chose lui arrivait. Mais cela reste un sujet difficile à aborder pour lui : « On ne peut pas être pour ou contre », argue-t-il. Marie-Lou est étudiante en première année à l’école d’infirmiers, l’IFSI, et se questionne. « C’est une bonne idée, mais comment l’accès va-t-il être contrôlé ? » Cette question de la fin de vie soulève aussi des oppositions, notamment de la part de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs, mais aussi des organisations religieuses. Le projet de loi devrait arriver en Conseil des ministres ce mois-ci.

A Lannion, Marie-Claude est le rayon de soleil de l’Ehpad Sainte-Anne

Marie-Claude, animatrice de l’EHPAD, a fait venir des musiciens pour l’anniversaire des résidents. ©Chara Philippe Marie-Claude Brajeul est responsable animation à l’Ehpad Sainte-Anne depuis 17 ans. Peinture, chant, ou encore jardinage, l’animatrice fait preuve de créativité pour proposer chaque jour de nouvelles activités aux résidents. Après avoir travaillé auprès d’enfants pendant quinze ans, Marie-Claude redécouvre le métier d’animatrice en arrivant en Ehpad. « J’ai eu l’impression de faire un autre métier », avoue-t-elle l’air pensif. « Ici, je dois constamment m’adapter. Il y a des gens très dépendants, d’autres avec des troubles cognitifs. Certains sont totalement autonomes. »Lorsque la jeune femme prend ses fonctions, tout est à créer. « Il n’y avait jamais eu d’animatrice auparavant. C’était vide et triste. Parce que c’est un lieu de vie avant d’être un lieu de soins, j’ai voulu y apporter de la joie », affirme Marie-Claude. Une mission plutôt réussie au vu des créations multicolores qui décorent l’ensemble du bâtiment. « Les résidents comptent sur moi » Trois fois par jour, l’animatrice met l’ambiance. Avec une activité le matin et deux l’après-midi, les résidents de Sainte-Anne n’ont pas le temps de s’ennuyer ! « Il y a aussi des animations “repères” », détaille Marie-Claude. « Le lundi, c’est jeux sportifs. Le mercredi, c’est gym. Et le vendredi, on sort ! Tous les soirs, je propose aussi des jeux de mots, pour faire travailler leur mémoire. » À l’écoute des résidents, l’organisatrice tient à s’adapter aux souhaits et aux demandes de chacun. « Lorsqu’ils me font part d’une idée, je la mets vite en place. Je ne veux pas les faire attendre, car on ne sait pas ce qui peut arriver » sourit-elle tristement. Ambitieuse, Marie-Claude n’hésite pas à faire sortir les participants de leur zone de confort. « Une fois, je leur ai fait faire du hip-hop, vous vous rendez compte ? C’était vraiment génial ! », se rappelle-t-elle en riant. Organiser autant d’activités demande beaucoup d’investissement. Une mission qui n’effraie pas Marie-Claude, qui travaille à plein-temps, et même parfois le week-end : « Je fais des heures en plus, c’est vrai, mais parce que c’est moi qui le veux », déclare-t-elle. « C’est dur et prenant, mais les résidents comptent sur moi. » « Je fais le lien entre l’extérieur et l’Ehpad » Pour certains résidents, il est difficile, voire impossible, de sortir loin du foyer. « Tout le monde ne peut pas aller dehors. Mon rôle est alors de trouver des solutions pour faire rentrer la culture au sein même de l’Ehpad », explique l’animatrice. Expositions ou concerts privés, cette dernière travaille avec des artistes en tous genres, mais aussi avec les autres Ehpad et les centres de loisirs. « Il y a tellement de rencontres. Je vois des résidents s’épanouir, et c’est un vrai bonheur », rayonne Marie-Claude.

Avorter à Lannion, comment faire ?

À l’hôpital de Lannion, le délai pour l’IVG est de moins de sept jours © Nataliya Vaitkevich Les méthodes Pour avorter, deux méthodes, au choix, existent : l’IVG médicamenteuse ou l’IVG instrumentale. Toutes deux sont remboursées à 100% par l’Assurance maladie. La première est applicable jusqu’à la neuvième semaine de grossesse. Elle consiste à prendre des médicaments anti progestérone et prostaglandine qui provoquent l’interruption de la grossesse et l’expulsion de l’embryon. La deuxième méthode repose sur la dilatation du col de l’utérus et l’évacuation du contenu utérin par aspiration. Le délai pour en bénéficier est de 14 semaines. Où aller ? La première chose à faire est de consulter un médecin ou une sage-femme. Ils doivent exercer dans un hôpital, une clinique, un cabinet de santé, un centre de santé ou de santé sexuelle. L’IVG instrumentale se pratique uniquement dans des établissements de santé, tandis que l’IVG médicamenteuse peut également être pratiquée par des médecins libéraux et des sages-femmes. Si certains ne pratiquent pas l’IVG, invoquant la clause de conscience, ils doivent en informer leurs patients et les rediriger vers un autre praticien ou un établissement de santé. À Lannion, le délai pour l’IVG est de moins de sept jours selon le Centre de santé sexuelle. Aucun libéral n’est conventionné avec l’hôpital pour le pratiquer. Et l’accompagnement post-IVG ? Une visite de contrôle doit intervenir entre le 14ᵉ et le 21ᵉ jour après l’IVG instrumentale ou médicamenteuse. Elle permet de s’assurer que la grossesse a bien été interrompue et qu’aucune complication n’est apparue suite à l’opération. Un entretien avec un psychologue est également proposé lors de cette visite. À Lannion, à chaque entretien préopératoire et postopératoire, jusqu’à cinq séances sont proposées avec les psychologues de l’hôpital, d’après le Centre de santé sexuelle. Qui contacter? Centre de santé sexuelle de Lannion: 02 96 05 71 55 Planning familial de Saint-Brieuc: 06 75 56 47 03

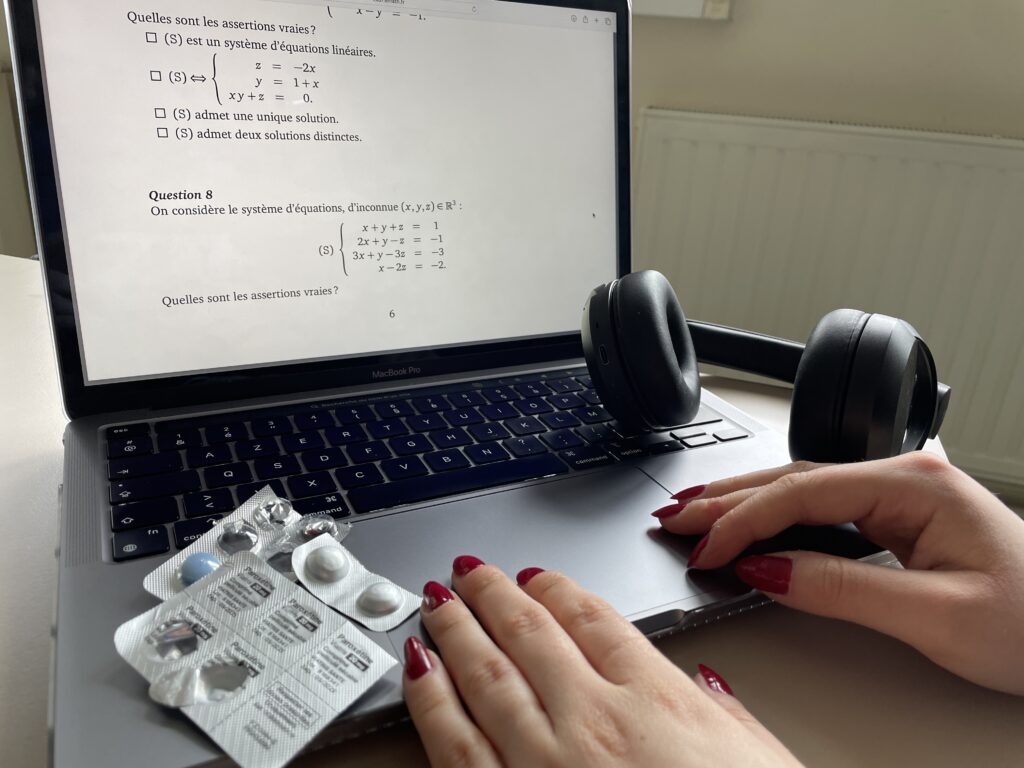

Lannion : « Je n’avais plus la force d’aller en cours »

Certains étudiants se voient obligés de prendre des médicaments pour leur santé mentale. ©Lannews Julie s’est réorientée et étudie à présent à Lannion. Une nouvelle vie pas si facile pour la jeune femme en dépression. Entre troubles du comportement alimentaire et de la concentration, elle doit se battre pour continuer ses études. « Être loin de chez soi, ça perturbe. » Après un an en université dans l’est de la France, Julie arrive en septembre 2022 à l’IUT de Lannion. Épuisée par l’exigence de cette première année, sa santé mentale continue à se détériorer en Bretagne. Installée à Lannion, la jeune femme réalise rapidement que se réorienter, c’est aussi s’adapter à un nouvel environnement. Ce qui n’est pas toujours simple, surtout lorsqu’on ne va pas bien. « En 2019, j’ai vécu un événement familial traumatisant », raconte Julie. « Puis j’ai subi énormément de pression lors de ma première année d’études à la fac. C’est devenu pire à l’IUT. C’était difficile parce que je n’étais déjà pas stable mentalement. » Petit à petit, Julie prend conscience de sa souffrance. « Je ne me nourrissais plus correctement. Je ne mangeais pas pendant plusieurs jours, ou alors, je m’empiffrais, puis je vomissais. Avant d’être en études supérieures, je minimisais ce genre de comportements. Maintenant, je réalise que ce n’est pas normal. » Parler pour aller mieux Le mal-être de la jeune femme est longtemps resté secret. Par peur des répercussions, elle s’interdisait d’en parler à qui que ce soit. « Je n’étais pas diagnostiquée, je redoutais d’en parler aux médecins. » En septembre dernier, après plusieurs années de silence, c’est le déclic. « Après une accumulation de situations, j’ai décidé d’aller à l’hôpital pour parler avec des professionnels. Je voulais aller mieux. » Résolue, l’étudiante pose enfin des mots sur ses tourments. « Je prends désormais des médicaments pour atténuer mes idées noires et je vais voir une psychiatre tous les mois pour parler de mes soucis », détaille Julie. Un traitement qui facilite son quotidien, mais qui complique ses études : « J’ai du mal à me concentrer. Souvent, je dois relire plusieurs fois une phrase pour la comprendre. J’ai aussi de grosses lacunes sur les évaluations théoriques. Je ne me souviens de rien alors que je connais le cours. » Une maladie qui ne se contrôle pas Difficile de donner le meilleur de soi lorsqu’on a la tête ailleurs. Un constat décevant pour la jeune femme, qui se faisait une joie de poursuivre ses études. « Au début, j’idéalisais le monde universitaire. On m’avait dit que c’était trop bien et que ça me plairait… En réalité, c’est plus compliqué. Une journée de cours peut sembler parfaite, et d’un coup, sans pouvoir la contrôler, une pensée intrusive arrive. » « Gérer sa santé mentale en plus des cours, c’est vraiment compliqué », avoue Julie. L’étudiante dénonce le manque de considération des troubles psychiques de certains enseignants. « Dans mon ancienne université, si l’on était malade physiquement, les professeurs comprenaient. Mais si l’on allait mal mentalement, on nous faisait comprendre qu’on ne justifierait pas nos absences. À Lannion, c’est différent. Même si je loupe des cours, les enseignants sont à l’écoute », optimise Julie. Le corps universitaire prend de plus en plus conscience du mal-être étudiant. À Lannion, des actions de prévention sont organisées par la ville. Néanmoins, certains étudiants gardent le silence. À l’image de Julie, quatre étudiants sur dix présentent des symptômes dépressifs depuis l’épidémie de covid-19 en France. * À la demande de l’étudiante, son prénom a été modifié.

« Un médecin à Lannion ? Vous n’en trouverez jamais ! »

Est-il possible de trouver un médecin traitant à Lannion ? Pour le savoir, nous nous sommes glissés dans la peau du Lannionnais et avons appelé tous les médecins généralistes de la ville. « Veuillez rappeler le 3 juin à 9h. » La messagerie vocale de ce médecin est similaire aux 17 autres que nous avons appelés. Vous l’aurez compris, la ville Trégorroise vit une vraie pénurie de praticiens. « Nous avons des délais trop longs, nous ne prenons pas de nouveaux patients. » Appel après appel, les réponses des professionnels de la santé se ressemblent toutes. Agacés, les médecins et leurs secrétaires ont l’air dépassés par la situation. « Cela ne sert à rien de chercher, vous ne trouverez jamais, c’est la catastrophe », s’affole même une praticienne, exaspérée par les évènements. Un unique docteur échappe à cette règle, mais là encore, n’espérez pas un suivi régulier, il ne prend tout simplement pas de rendez-vous. Un problème de renouvellement Aux nouveaux arrivants confrontés au problème de la recherche d’un médecin traitant s’ajoutent des habitants de longue date qui perdent le leur. Départs à la retraite et mutations à temps plein laissent ces patients dépourvus de généralistes sur le long terme. L’agglomération, consciente du problème, a tenté de mettre en place des actions pour rendre le secteur plus attractif, le Contrat Local de Santé. Des séminaires pour jeunes internes, aidés financièrement dans leurs études sont organisés tout au long de l’année, suivi des conjoints pour faciliter leur intégration professionnelle, les mesures adoptées sont nombreuses. À ce sujet, Antoine Van Meeuwen, chargé de mission santé à l’agglomération, avoue : « Même si le programme a attiré certains médecins, les résultats restent encore limités ». « Je n’exerce plus en tant que généraliste » Pour faciliter les recherches de soignants, il existe Ameli, une plateforme qui liste les praticiens. À Lannion, faute de mises à jour, les sites censés aider les patients peuvent au contraire les desservir. « Mais voyons, je n’exerce plus en tant que généraliste ! », s’exclame un des supposés médecins au téléphone lorsque nous le contactons. À notre grande surprise, certains numéros ne sont pas attribués ou conduisent vers des médecins à la retraite ou ayant changé de domaine d’exercice. Un des numéros conduit même à la maison du Département de Lannion ! La voix à l’autre bout du fil, visiblement loin du milieu de la médecine, ironise: « Ah moi, vous pouvez être sûrs que je ne vous accorderai pas de rendez-vous ! »